Nacionalidad Shuar.-

Se encuentra asentada al sur oeste de la

provincia, entre los ríos Pastaza, Oso y Copataza. La población mayor

se asienta en la provincia de Morona Santiago. Veneran y respetan la

“Malicahua”, bebida producen efectos alucinógenos. Conocidos por la

práctica de tsantsa (reducción de cabezas).

Su vivienda se caracteriza por paredes hechas de chonta y techo con

hojas de pambil. La parte interna se divide en dos secciones: el

“tankamash”, parte social reservada para los hombres y las visitas, y

el “enkent”, reservado para las mujeres y la vida domestica.

En la cerámica se destacan “muits” que sirven para guardar la chicha.

Los hombres se caracterizan por ser buenos cazadores y agricultores,

mientras que las mujeres se dedican al hogar y trabajan la chacra.

La leyenda del Shuar

Un shuar iba de cacería e incrédulo imitó el canto del sapo Kuartam,

que vive en los árboles. "Kuartam-tan, Kuartam-tan", lo retó en medio

de la noche, pero nada pasó.

"Kuartam-tan, Kuartam-tan, a ver si me comes",

dijo y rió.

No lo hagas, le había dicho su mujer, porque puede transformarse en

un tigre. No le creyó. Kuartam, el sapo, se convirtió en felino y lo

comió. Nada se escuchó de su ataque, pero la mitad del cuerpo del shuar

había desaparecido.

Al alba, la muchacha decidió matar a Kuartam. Llegó hasta el árbol

donde el batracio cantó la noche anterior. Tumbó el árbol que al caer

mató a Kuartam, que se había convertido en un sapo con un estómago

inmenso.

La mujer cortó rápidamente la panza de Kuartam y los pedazos del shuar rodaron por los suelos.

La venganza no le devolvió la vida al shuar pero su mujer pudo contar que nunca es bueno imitar a Kuartam.

A lo lejos de la tupida floresta se escuchó un nuevo: "kuartam-tan,

kuartam-tan", sin saber si era un sapo o un shuar a la espera de un

tigre.

SU FIESTA

Sucúa (Morona Santiago).- La Fiesta de la Chonta, un acto ritual

sagrado de la cultura Shuar, que evoca al fortalecimiento físico y

espiritual, así como a la abundancia, la fertilidad y la alegría, se

realizó este fin de semana en Sucúa, provincia de Morona Santiago.

La ceremonia que se llevó a cabo en la sede de la Federación Shuar

contó con la presencia de la subsecretaria administrativa y financiera

del Ministerio de Turismo, Carmen Chávez, delegada de la ministra de

Turismo, Verónica Sión, dijo que expresiones culturales como esta son

parte de la espiritualidad de un pueblo y solo conociéndolasse puede

entender la cosmovisión del pueblo shuar sobre la vida; la

naturaleza, el trabajo y la familia.

"Esta

riqueza cultural viva que tiene nuestro país es la que nos hace únicos

y grandiosos, ante los ojos del mundo y lo que nos convierte en un

destino turístico especial en latinoamérica", agregó en su discurso.

Fiesta de la espiritualidad Esta

fiesta ancestral que es liderada por el Uunt (Jefe), el hombre más

anciano de la comunidad, inicia con la cosecha de la Chonta; luego se

cocinan los frutos, se los muelen y quedan listos para el siguiente

paso que es la fermentación, actividad que se desarrolla en horas de la

noche.

Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos se preparan

con sus mejores ajuares y se maquillan el rostros con achiote, para

empezar la danza y cánticos alrededor de los recipientes de de la

chonta. Son largas e ininterrumpidas horas de baile y coplas hasta

llegar el punto de fermentación.

El jefe esta pendiente y

prueba la chicha cada media hora hasta que esté lista; luego para

terminar la ceremonia se realiza la danza final que consiste en tomar

una lanza y apuntarla hacia a la chicha, para que los espíritus no se

"lleven el alma de los bailarines y asistentes"

Seguidamente

las mujeres se encargan de servir la chicha a todos los invitados que

disfrutan de una noche de diversión en la que todos ríen, gozan y

bailan hasta el amanecer.

Es importante destacar que la

persona que lidera este ritual da órdenes sobre los pasos a seguir;

todos obedecen al jefe, hacen y dicen lo que él ordena, incluso hay

momentos en que autoriza para que un invitado se incorpore a la danza,

lo que significa buena suerte.

TERRITORIO

El

territorio tradicional

no está bien delimitado, se supone que se encuentra por las

estribaciones de la cordillera hacia el oeste y se extiende hasta las

cuencas del

río Pastaza,

Upano,

Zamora y parte de los tributarios del

Morona

de los cuales se encuentran en Ecuador. Pero también hay grandes

concentraciones de Shuar en territorio peruano, al norte de sus

departamentos amazónicos.

Ni el

Imperio inca ni

España lograron controlar este territorio. En

1490 rechazaron a los incas y en

1549 hicieron fracasar las primeras incursiones españolas. En

1599 los Shuar dirigidos por

Kirup

expulsaron definitivamente de su territorio a los españoles, quienes

les dieron el nombre de jíbaros (también jivaros o xivaros), como

sinónimo de salvajes, porque después de matar a sus enemigos los Shuar

practicaban el ritual del

tzantza, consistente en cortar y reducir la cabeza, por un procedimiento que está descrito más abajo.

De hecho, la palabra jíbaro parece ser una deformación de la palabra "xivar" que en lengua Shuar significa "gente".

Economía

La economía se basa principalmente en la horticultura itinerante de

tubérculos, complementada con la caza, pesca y la recolección de frutos

e insectos. Utilizan el sistema de cultivo de roza y quema. Cultivan

yuca, "

papa china",

camote,

maní,

maíz,

palma de chonta y

plátano.

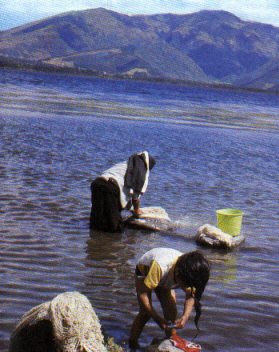

El cuidado de la parcela y también la recolección, la preparación de la

chicha y la cocina le corresponden a la mujer; la caza y la pesca al

hombre.

En la actualidad la mayoría del territorio tradicional de caza está siendo sustituido por pastizales para

ganadería,

lo que ha traído como consecuencia el agotamiento progresivo del suelo

y una menor disponibilidad de tierras. Esto ha ocasionado la

implantación de un patrón de asentamiento sedentario, el mismo que está

produciendo cambios en su sistema socioeconómico.

En los últimos años, para los Shuar del Ecuador, la principal

amenaza es la afectación de sus territorios por la expansión de la

frontera petrolera, la minería, y para muchos expertos proyectos tipo

REDD+.

[1] Estos últimos estarían violando sus derechos ancestrales de uso de sus bosques.

Tradicionalmente el asentamiento fue disperso, zonificado de acuerdo

a las relaciones de parentesco. Actualmente se integran a la estructura

político administrativa de la

Federación Shuar, y otras organizaciones como

FINAE,

OSHE,

FIPSE,

CISAE.

Hay varias unidades llamadas "centros", vinculados en torno a una zona

comunal, que es la plaza donde funcionan servicios tales como escuela,

capilla centro de salud, campos de juego y lugar de reuniones sociales.

Su territorio está delimitado por el número de familias que conforman y

es reconocido por las autoridades.

Creencias

La

mitología

Shuar está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes del

Universo, y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores

relacionados con fenómenos tales como la creación del mundo, la vida,

la muerte, y las enfermedades. Los principales son

Etsa que personifica el bien en lucha contra el mal

Iwia, que siempre están en continua lucha para vencer el uno sobre el otro;

Shakaim de la fuerza y habilidad para el trabajo masculino;

Tsunki, ser primordial del agua, trae la salud;

Nunkui causa la fertilidad de la chacra y de la mujer.

En el cultivo de la huerta, daban el poder del crecimiento de las

plantas a Nunkui, quien además se encargaba de enseñar a la mujer Shuar

a sembrar. Pero se necesita concretar el poder de Nunkui a través de

ritos, trayendo al presente las fuerzas creadoras, para que la chacra

rinda sus frutos. Creen que la selva está llena de espíritus que

habitan en las cascadas o las orillas de los ríos.

El gran mundo espiritual de los Shuar es repetitivo. No creen en que

el ser humano tenga un final. Creen que luego de nacer y cumplir su

vida, no llegan a un estado permanente con la muerte sino que su

espíritu,

Arútam,

es recibido por otro ser humano que puede ser su hijo o su nieto, quien

cumple nuevamente otro ciclo vital, así en forma indefinida.

El Arútam es considerado como un espíritu clave para los varones,

porque creen les da más potencia y fuerza. Piensan que quien posee un

Arútam, no puede morir sino de enfermedades contagiosas. Los niños

comienzan a buscar este espíritu en la selva desde los seis años de

edad. En la cultura de la selva, los elementos de la Naturaleza guían

la vida de sus habitantes.

La

palmera de chonta,

su fruto maduro, representa el mito del Uwi. Éste señala la estación de

la abundancia en la selva. En la cosecha de sus frutos se celebran

rituales con ruegos a Uwi. Piden que fermente la chicha de chonta, dé

fertilidad a los animales, a las plantas y vitalidad al hombre. Si

estos ritos son celebrados muy ceremoniosamente, se cumplirá con todo

lo pedido; de lo contrario vendrá escasez de alimentos y muerte.

La secuencia del día y la noche en la mitología de los Shuar la relacionan con la victoria.

El

chamán, llamado

Uwishin, es una especie de sacerdote mediador con el mundo sobrenatural y a la vez es un líder político.

Reducción de cabezas

La reducción de cabezas es una tradición ancestral Shuar y tiene

gran simbolismo. Cuando se enfrentan dos tribus Shuar por territorio o

por otros motivos, el jefe vencedor toma la cabeza del jefe perdedor y

procede a la reducción de la cabeza del mismo. El jefe Shuar se encarga

de hacer la tzantza totalmente solo, en profunda meditación y ayuno.

Los miembros de la tribu vencida pasan a ser parte de la tribu

vencedora, sin que haya repudio o discriminación.

Para la

reducción de la cabeza,

los Shuar primero cortan la cabeza de su adversario. Luego, con un

cuchillo, hacen un corte desde la nuca al cuello, tiran de la piel y la

desprenden del cráneo, desechando el cerebro, ojos y demás partes

blandas, además de los huesos.

El siguiente paso es meter la piel en agua hirviendo, a la que le

añaden jugo de liana y otras hojas, lo cual evita el desprendimiento

del cabello. Mantienen la cabeza sumergida durante unos quince minutos,

ya que si lo hicieran más tiempo la cabeza podría ablandarse demasiado

y posiblemente pudrirse.

A continuación, retiran la cabeza del agua; en ese momento está

reducida a la mitad del tamaño original, y dejan que se seque. Una vez

seca, raspan la piel por dentro para quitar restos de carne, y evitar

el mal olor y la putrefacción; finalmente la frotan por dentro y por

fuera con aceite de Carapa.

Después, cosen el corte realizado en la nuca, para extraer los

materiales blandos y el cráneo. También cosen los ojos y la boca,

quedando la cabeza como una bolsa, a la que introducen una piedra del

tamaño de un puño o el volumen equivalente en arena caliente.

Finalmente, la cuelgan sobre el fuego para disecarla poco a poco con

el humo, a la vez que van dando forma al cuero con una piedra caliente.

En este proceso la cabeza termina de reducirse. Después, retiran la

piedra o la arena y tiñen la piel de negro. Tras el proceso, la cabeza

reducida termina teniendo el tamaño aproximado de un puño, es decir la

tercera o cuarta parte de su tamaño original.

Casería: Es trabajo exclusivo del hombre. Dos días antes de salir,

preparan los objetos: la bodoquera, las saetas con veneno en las

puntas, a los perros se les proporciona una bebida que tiene

propiedad de prepararlos bien, se afila los machetes, se lleva

canastos, y se recoge la candela para prender fuego y ahumar la

carne. Concluidos los preparativos, se dirige al lugar elegido

para la cacería y se van entonando cantos.

Pesca: El hombre organiza la pesca, invitando a los

demás, si la pesca es grande. Los hombres que participan en la pesca

van a sacar barbasco, y de madrugada se levantan para machacarlo.

Recoger los pescados es tarea de todos, hombres, mujeres y niños,

antes la pesca se hacia como una ceremonia.

La Navegación: Los dos medios de navegación de los

Shuar son la canoa y la balsa. La canoa se construye con el tronco

cavado de varios árboles, a balsa se realiza uniendo cinco palos y

a estos se les une y en cada uno se clavan dos estacas de manera

que se crucen, después se amaran todos a 2 travesaños con varios

bejucos o fibras.

Ubicación

Los shuar están asentados mayoritariamente tras la cordillera del

Kutucú, y en algunas comunidades dispersas como Wapula, Kusuim,

Miazal y Tukipi.

Comida Típica

La chicha de yuca: De su preparación se encargan las

mujeres mediante la cocción y el proceso de fermentación. Se deja

fermentar durante 24 horas, por lo menos. Es un alimento que brinde

mucha energía y es consumido cuando se realizan largas caminatas.

Se sirven en poros o pilches. Puede ser también de chonta, plátano,

camote y pelma.

Ayampaco: Alimento preparado en hojas de bijao o shiguango, puede ser

de pollo, pescado, palmito, vísceras y hualeques (ranas). Se lo cocina

a la brasa y se acompaña con yuca, plátano, papachina, y guayusa. Muy

representativo en toda la provincia.

Carnes Silvestres: Las principales carnes son: Carne de sahíno, guanta,

guatuza, mono, danta, pescado y aves. Para su conservación lo secan a la

brasa. Generalmente las preparan en asados y caldos.

Costumbres y Tradiciones

•

Arutam: Dios supremo, vive en las cascadas

sagradas de la selva.

•

Kujancham: Personaje que por su curiosidad sobre la luna sufRío el

chamusque de sus pelos, se dice que desde entonces las manchas lunares

son producto de ese acto.

•

Shakaim: Brinda fuerza y enseñanza en el

trabajo, vive en el agua.

•

Tsunki: Es el dueño de las aguas. Enseña técnicas

y plegarias para la pesca. Entrega poderes a los shamanes.

•

Ayupan: El señor de la vida y la muerte.

Shamanismo

Ciencia del conocimiento humano ligada a la medicina natural.

Practicada mayormente por hombres, quienes deben prepararse

física y espiritualmente para llegar a ser UWISHIN. Un shamán

es un experto en medicina natural, su papel es curar enfermedades,

conceder gracias y apoyar a la convivencia armónica con la

naturaleza. Las plantas mas utilizadas por los shamanes son:

Natem (ayahuasca), mikiut (guanto), tsank (tabaco), chirikiasip,

yaji, parapra.

Fiesta de la Chonta

Representa el ciclo biológico de la planta (Bacftris gasipaes). La ceremonia

inicia con la cosecha del fruto, seguida de la elaboración de la chicha y el

proceso de fermentación. Mientras esto sucede, se entonan cantos y se danza.

Este evento se realiza en el mes de Mayo, época de cosecha.

Conocidos comúnmente como Cofanes, los A'I constituyen un pueblo

ancestral de la Amazonía cuyo territorio se encuentra delimitado

por los ríos Aguarico, San Miguel y Guamés, y algunos tributarios

menores de estos. Cofän es un término occidental que "no significa

nada en la lengua de los A'I, se refiere a un grupo de personas que

hablan una lengua común y que viven en las fuentes de dos grandes

ríos del Alto Amazonas, el Aguarico y el San Miguel.

Conocidos comúnmente como Cofanes, los A'I constituyen un pueblo

ancestral de la Amazonía cuyo territorio se encuentra delimitado

por los ríos Aguarico, San Miguel y Guamés, y algunos tributarios

menores de estos. Cofän es un término occidental que "no significa

nada en la lengua de los A'I, se refiere a un grupo de personas que

hablan una lengua común y que viven en las fuentes de dos grandes

ríos del Alto Amazonas, el Aguarico y el San Miguel.